剪黏是台灣古建築最常應用的裝飾工藝,因此從南到北各地的寺廟都可以看到剪黏作品。台灣的剪黏流派則分別自閩南及潮汕傳過來,有「南何北洪」的說法,分別指北部的洪坤福和南部的何金龍;洪坤福司出生於福建廈門鷺江,代表來自福建傳承的剪黏工藝,作品著重形勢,不拘細節;何金龍, 字翔雲,廣東汕頭人,為清末民初汕頭地區的剪黏司傅,人稱金龍司,他為台灣剪黏發展帶來潮汕「潮州嵌瓷」的風格和技藝,作品的特點則是作工精細,使用瓷片粗細的掌握恰如其分。這兩大流派在台灣開枝散葉,形成台灣剪粘工藝多樣的風格。

傳統上在西部各地南北的交通相對便利,因此剪粘的工藝因為匠師互相學習模仿,結合了南何北洪兩派的特長,漸漸形成台灣獨特的剪粘工藝風格,如果和福建的剪瓷雕(主要閩南的泉州、漳州)以及廣東潮汕的潮州嵌瓷比較,還是可以看出風格之不同。

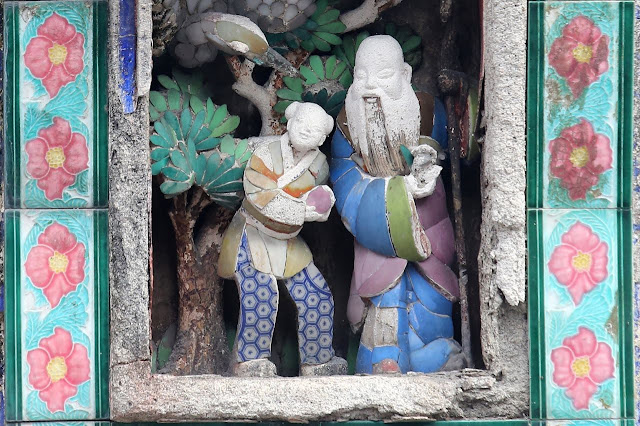

不過在台灣的宜蘭,不知道是不是因為早期東西台灣的交通不方便,宜蘭這邊的剪粘就自成一格,和西部的寺廟略有不同。據記載,宜蘭地區的剪黏匠師以溪北的阿元師父子,與溪南的土水龍、土水旺兩位匠師比較有名。其中又以本名陳榮元的「阿元師」,技術最優秀,也是當時家喻戶曉的人物。阿元師的剪粘技藝傳承,很少被記載,但其作法應該是來自洪坤福派比較接近。阿元師善於利用上釉之瓷碗,將它剪片貼黏各式各樣之圖案,由於瓷碗的色彩較具樸拙之美,阿元師深解素材之妙用,遂營造出屬於自己的風格來,他曾從事宜蘭昭應宮、城隍廟、文昌宮、五穀廟的維修工程。

宜蘭城隍廟是宜蘭地區最具代表性的廟宇之一,阿元師五十四歲時從事城隍廟的泥塑剪黏壁飾,如城隍殿龍虎廊及步口山牆壁飾;夫人殿左右邊拱門上方壁飾、三川殿前面牆上緣壁飾等,另如瓦作亦由其負責完成。目前阿元師留下來的剪粘主要座落在三川殿及側間的水車堵,以及中庭兩側水車堵,屋頂的作品則已經全部替換成近代的淋塘材質作品,工藝的水準高下立判。

我將分兩篇介紹阿元師在宜蘭城隍廟遺留下來的剪粘和泥塑作品,這一篇介紹正立面的剪粘和泥塑,下一篇則集中欣賞位於中庭水車堵,阿元師的六幅剪粘長幅作品。