2009/08/23

2009/07/26

二級古蹟 - 淡水鄞山寺

早在二十幾年前淡水線火車還在行駛的時候我就到過淡水鄞山寺去拜訪過也拍了一些幻燈片。當時社會上對古蹟的保存也沒有像現在這麼用心,記得當時淡水鄞山寺附近也沒什麼建築。淡水這幾年發展變化非常大,尤其是淡水線捷運開通後更變成台北近郊著名的旅遊小鎮,假日遊人如織。淡水鄞山寺座落在學府路,開車去幾乎找不到停車位,由捷運車站走過去又有一段距離,因此有幾次經過淡水想再去拍照最後都只好放棄。

2009/06/15

2009/06/01

二級古蹟-和美道東書院

前一陣子在網路上瀏覽時無意中看到了一張水型馬背圖片,這是我看過的馬背中算是造型非常優美的一副,它標明的出處就是和美道東書院。我在一次回集集的路上快要經過二高的和美交流道時臨時起意就從和美交流道下去到道東書院去參觀。

由於是臨時決定事先沒有先將地理位置找好,問了許多次路也多繞了許多路後才找著。和美道東書院並不好找。星期六的下午在道東書院時除了管理員以外,整個園區竟然只有我一個人。如果平常參觀的人也是這麼少的話,那麼和美道東書院二級古蹟算是比較寂寞的一處古蹟了。不過一個人的好處就是拍照時不會有其他的人到處走動可以隨心所欲的拍照就是了。道東書院的一些相片(附有說明)就在以下連結的相本:

和美道東書院相片集

下一篇:斗拱-形成優美斜屋頂的屋架元件

前一篇:與樑柱有關的屋架構件

2009/05/31

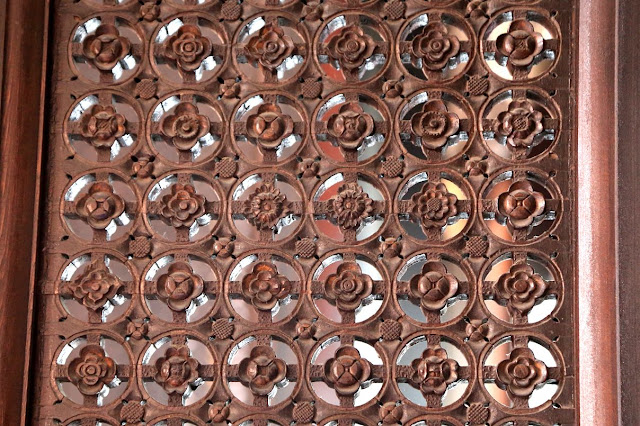

兼具裝飾與功能的木結構建築元件

當我們在有歷史的寺廟或富有人家的宅第建築觀看斗拱結構時,也同時會看到其他雕刻或彩繪的其他元件,也就是小木作的屋架配件。這些元件精美的程度則隨建築的種類而有顯著不同:寺廟建築,尤其是香火愈盛寺廟的木架構製作最為繁複精密,甚至以金箔黏貼以收到金碧輝煌的視覺效果。在台北可以就近參觀萬華龍山寺便可得到此種印象。而官府或富有人家的宅第建築

通常最為精美,而且大部份均保持原木的顏色,不上漆,年代久遠後呈現一種古樸之美,是我個人最喜歡欣賞的重點之一,台北圓山附近的林安泰古厝是欣賞此類建築最佳的地方。至於一般傳統民宅通常只能看到簡單樑柱,斗拱等結構,瓜柱,瓜筒,雀替,吊筒等裝飾意味較的構件則不易看到了。

斗拱-形成優美斜屋頂的屋架元件

|

| 台北孔廟 |

標籤:

傳統建築

2009/05/29

與樑柱有關的屋架構件

中國式建築的屋頂並非平頂,而是採取中間高聳而成為斜頂的型狀,而且屋簷的處理也盡量使其能加遠外伸或是翹起,讓建築外觀顯得更為莊嚴;為達到這種效果就必須靠輔助性的小構件如『斗拱』、『員光』等來完成,這些構件也是傳統木架構建築裝飾用的最多的地方,留在「與樑柱有關的屋架構件」做詳細的介紹。以下介紹的是用於構成房屋的骨幹而直接與樑柱有關的元件。

『柱珠』-即柱礎,為石塊雕成,其作用可防水滲入木柱而防止木柱腐爛,亦有美觀的作用。近代興建的建築現在有許多柱子己改用整支的石柱,不過再底部依然保 有柱珠作為裝飾。柱珠有圓鼓形,瓜瓣形,蓮瓣形及八角形等,通常與柱子的形式相一致,也有許多柱珠會有各式各樣的裝飾。若有機會到比較大的寺廟如萬華龍山 寺、台北保安宮等可以注意柱珠就有非常多的形式與做法。

『磉石』-柱珠下面的正方形石塊,承受柱子壓下來的重量。這是非常科學的設計,因為正方形石塊將柱子單點的重力平均分散,更可以承受整棟建築的的重量。

『中脊桁木』-即屋頂下樑中最上的一根桁,又稱『大梁』或『龍骨』,為屋架的象徵。大梁安裝時稱為上樑大典,定位後於檁上懸卦通書,五穀,紙燈,棕子及符紙五種物品以安宅。大梁通常均繪有八卦、河圖、洛書等圖案以鎮宅避邪。

『燈梁』-位於正廳內與門楣平行之水平構件,其作用為懸掛香爐及紙燈,截面形式以六角形為主。雖亦以梁稱之,但燈梁並無承重的功用。

2009/05/10

傳統建築的木結構屋架

|

| 九二一大地震後集集火車站嚴重傾斜(相片取材自網路) |

標籤:

傳統建築

2009/04/06

2009/03/21

忠孝節義的故事-燒陶與繪畫

前面說明的剪黏是我們在寺廟一定可以看到的裝飾,另外還有燒陶與繪畫也是非常普遍使用於寺廟建築,特別是繪畫不只在寺廟建築到處可見,也有許多傳統的民宅以繪畫作為主要的裝飾。

現在台灣絕大多數的廟宇,除了採用宮殿式屋頂在裝飾上有一定的型制(正吻、仙人走獸...)而比較簡潔,大部分都會用剪黏和燒陶來做大量的裝飾,因此台灣的廟宇有非常豐富多彩的屋頂,這也可能是台灣廟宇最大的特色。

交趾陶是台灣寺廟的燒陶裝飾非常廣泛的使用方式。交趾陶又稱交趾燒,為多彩釉軟陶的一種。交趾陶據說是由[廣窯](又稱[石灣窯])發展而來。廣窯一向以其精湛的人物塑像著稱。交趾陶的特色是以低溫燒製,質地鬆脆不易保存,而且它的製作需要精巧手工,技巧難度極高,但用色艷麗,尤其人物塑像亦頗為精湛。台灣的寺廟很喜歡將忠孝節義的歷史或民間故事題材大量用在建築上,交趾陶以其立體感的表現就以人物戰馬或動物的形體擺在屋頂或是水車堵上,而比較無法用立體方式呈現的地方如樑柱或牆壁就大量的使用彩繪,和剪黏一樣就成為最常用的裝飾方法。只是交趾陶因為需要較專門的燒製技術(註),故無法如剪黏般普遍。燒陶裝飾用的最多的地方是位於牆面水車堵,以及屋頂上的山川脊。

|

| 台北保安宮山川脊裝飾 |

|

| 台北保安宮山川脊裝飾 |

|

| 台北保安宮 一對燒陶獅子裝飾 |

2014/09/27:這一篇為早年的作品,內容不夠充實,圖片也不夠廣泛,已改寫另一篇請參閱。

交趾陶

下一篇:遮風避雨的牆

前一篇:屋頂上形形色色的瓦

2009/03/07

形形色色的瓦

在台灣大部分的民居建築都已拆的差不多了,除了重要的公共建築,我們較常看到的傳統建築就以寺廟最多。寺廟因為是神明的居所,所以信徒在蓋廟時通常會在屋頂上做很多華麗的裝飾,這或許是台灣寺廟的特色。不過不管裝飾再怎麼華麗,有一種元件卻永遠佔著屋頂最大的面積,那就是 『瓦』。

屋頂所使用的瓦片有『琉璃瓦』及『布瓦』兩種。琉璃瓦為表面上琉璃釉的瓦片,因為上釉的關係,在陽光下會反光,各位不妨到中正紀念堂國家音樂廳看看在陽光照射下的琉璃屋頂,非常明亮耀眼,那就是它的特色。

屋頂所使用的瓦片有『琉璃瓦』及『布瓦』兩種。琉璃瓦為表面上琉璃釉的瓦片,因為上釉的關係,在陽光下會反光,各位不妨到中正紀念堂國家音樂廳看看在陽光照射下的琉璃屋頂,非常明亮耀眼,那就是它的特色。

2009/02/14

莊嚴的宮殿式建築

|

| 國家戲劇院 |

|

| 國家音樂廳 |

和台灣到處可見華麗的寺廟屋頂比較,我們會發現宮殿式建築的屋頂簡單多了。這種建築的屋頂看到的是簡單的線條,整個屋頂使用同一個顏色的琉璃瓦,如黃色、綠色(故宮博物院)、藍色(中正紀念堂),特別是黃色因為是五色中的正色,也是明清以後皇帝的代表顏色,故國家級的建築用的很多。

宮殿式建築的屋頂裝飾構件都很標準化是另一個特色。宮殿式建築的屋頂裝飾構件較常看到的四種:

(一) 正吻:宮殿式建築的屋頂最頂端是一條水平的屋脊線,稱為正脊,而正吻又稱龍吻,就是在在正脊兩端的大型龍形裝飾,據說是古代一種吉祥水生動物,經古代建築師加以美化設計而成。正吻背上插著留有劍把的寶劍,有坐鎮脊端,寄託不要發生火災的祈望。

|

| 正吻 - 背上插著寶劍的龍形裝飾 (國家音樂廳) |

(二) 垂獸:位於垂脊的盡端,仙人走獸的後方,為龍頭形的裝飾,又稱垂首。

|

| 垂獸 - 五當山玉虛宮 |

|

| 國家戲劇院屋頂可看到不同等級(九、七、五、三) 的仙人走獸 |

|

| 寶頂 - 中正紀念堂 |

延伸閱讀:宮殿式建築上的「仙人走獸」

前一篇:台灣寺廟的屋頂裝飾

2009/02/07

介紹台灣傳統建築的入門書與工具書

二十幾年前我剛開始接觸台灣傳統建築的時候,能夠找到有關台灣傳統建築介紹的資料非常有限,大多是片段簡篇隱藏在某些古蹟介紹的書裡面。當時沒有 internet,因此要搜尋資料非常不容易,好不容易找到的資料,通常是文字比圖多,因此我只能透過自己所拍攝的許多幻燈片來做比較與了解傳統建築的許多內容和元素。曾經有一段時間跟著林衡道教授南征北討到處看古蹟,不知不覺中也慢慢的就有了一套自己對台灣傳統建築的心得。

當然傳統建築研究本身也是一門學問,畢竟我是業餘的愛好者本身並不是學建築的,很多重要的觀念最後還是得參考專家的著作。這裡有幾本書對我認識台灣傳統建築有很大的幫助,特別在這裡介紹給大家。

傳統建築入門 李乾朗 著

1984年由文建會出版的小冊子,內容以介紹各種古蹟的型式為主,不過因為作者李乾朗在書中附了相當多的圖片,因此讓我得以和自己所拍攝的幻燈片比較開始了解各種建築元素。有時後當我帶朋友參觀台北市重要的古蹟寺廟時,這本書也是我講解與介紹時重要的參考來源。這本小冊子在1998年由藝術家出版社重新編輯後再次發行,目前還可以購買得到。

台灣傳統建築手冊:形式與作法篇 林會承著

這是我所知道第一本有系統以中國傳統建築為構架,並且用台灣傳統建築為例子,詳細而嚴謹地就中國傳統建築作深入淺出的介紹的書,可以說是我對中國傳統建築真正的入門書。我所購買的初版版本(出版於1990年之前)不小心弄丟後,現在保存的是 1990年再版版本。

古蹟入門 李乾朗,俞怡萍/著

台灣古建築圖解事典 李乾朗 著

以上兩本書應該是一般大眾認識古蹟與文化資產之最佳參考書籍,也是認識台灣傳統建築很有用的工具書,特別是《台灣古建築圖解事典》為李乾朗先生三十年田野調查成果之總整理,精選約2700個辭條,涵蓋台灣古建築四大體系:漢文化傳統建築、近代建築、日本式建築、原住民建築,並且收錄近1000張珍貴手繪建築線圖與歷史圖片,除了作為案頭工具書,也非常有收藏價值。

李乾朗先生長期研究中國古建築,推出台灣建築相關領域之書籍多種,不管是相關科系學生或是業餘的傳統建築愛好者,他的著作都是非常重要的參考資料。

下一篇:台灣寺廟的屋頂裝飾

前一篇:為什麼我們一眼就可以認出中國式的建築?

當然傳統建築研究本身也是一門學問,畢竟我是業餘的愛好者本身並不是學建築的,很多重要的觀念最後還是得參考專家的著作。這裡有幾本書對我認識台灣傳統建築有很大的幫助,特別在這裡介紹給大家。

傳統建築入門 李乾朗 著

1984年由文建會出版的小冊子,內容以介紹各種古蹟的型式為主,不過因為作者李乾朗在書中附了相當多的圖片,因此讓我得以和自己所拍攝的幻燈片比較開始了解各種建築元素。有時後當我帶朋友參觀台北市重要的古蹟寺廟時,這本書也是我講解與介紹時重要的參考來源。這本小冊子在1998年由藝術家出版社重新編輯後再次發行,目前還可以購買得到。

台灣傳統建築手冊:形式與作法篇 林會承著

這是我所知道第一本有系統以中國傳統建築為構架,並且用台灣傳統建築為例子,詳細而嚴謹地就中國傳統建築作深入淺出的介紹的書,可以說是我對中國傳統建築真正的入門書。我所購買的初版版本(出版於1990年之前)不小心弄丟後,現在保存的是 1990年再版版本。

古蹟入門 李乾朗,俞怡萍/著

台灣古建築圖解事典 李乾朗 著

以上兩本書應該是一般大眾認識古蹟與文化資產之最佳參考書籍,也是認識台灣傳統建築很有用的工具書,特別是《台灣古建築圖解事典》為李乾朗先生三十年田野調查成果之總整理,精選約2700個辭條,涵蓋台灣古建築四大體系:漢文化傳統建築、近代建築、日本式建築、原住民建築,並且收錄近1000張珍貴手繪建築線圖與歷史圖片,除了作為案頭工具書,也非常有收藏價值。

李乾朗先生長期研究中國古建築,推出台灣建築相關領域之書籍多種,不管是相關科系學生或是業餘的傳統建築愛好者,他的著作都是非常重要的參考資料。

下一篇:台灣寺廟的屋頂裝飾

前一篇:為什麼我們一眼就可以認出中國式的建築?

2009/01/07

寫在台灣傳統建築介紹系列文章之前

好多前年我曾在一個社會工作團體「快樂兒童中心」擔任義工。有一次為了準備活動,我被指派任務在一次定期聚會上為其他服務的義工介紹中國的傳統建築。

之所以有這樣的任務,當然是因為我對傳統建築有濃厚的興趣,不過在那之前只是翻書看資料,了解還不是很深入。

為了準備那一次的專題介紹,我花了兩個月的時間,每個星期假日均跑到台北近郊著名的古蹟及廟宇去拍照。在拍照的過程中透過鏡頭去看這些建築時,竟深深為美麗的傳統所著迷。不同於現代到處林立的西式建築, 中國傳統建築處處表現出人為空間與大自然的調和;傳統建築以木架構為主,在建築元素表現上工匠的巧思隨處可見,即使是一扇窗、一根柱,看起來雖平凡無奇,組合起來卻給人一種獨特感覺。

中國的傳統建築不僅僅具有遮風雨功能,其實它本身就是一種精緻的藝術。 在這之後我也參加過古蹟研究社團、還因為參加社團跟著林衡道老師南征北討,或是自己利用假日到處拍照,在那個數位相機還未出現的年代我就已經拍了上千張的幻燈片。反而是在開始使用數位相機後因為工作的關係稍微沈寂下來。雖然不再像年輕時那麼瘋狂,還是習慣每到一處傳統建築就會拍一些相片回來。 這些幻燈片現在靜靜的放在檔案櫃裡已經很久不見天日了,而我新拍的這些數位相片也數量很多,需要認真整理。

這次因為分享峇里島遊記而成立 部落格,心想如果只放了那麼一千零一篇文章,那也太單調了,因此把我以前收集的資料以及圖片重新整理在這裡做系列的發表,希望能夠讓更多人對在台灣的中國傳統建築有些基本認識。 此後我將開始針對中國傳統建築的各單元分門別類加以介紹,每次針一個建築單元做一簡短說明並配上相關圖片,希望能幫助各位讀者和我一樣開始欣賞傳統建築之美。

下一篇:前方南後方北-有關中國傳統方位的觀念

為了準備那一次的專題介紹,我花了兩個月的時間,每個星期假日均跑到台北近郊著名的古蹟及廟宇去拍照。在拍照的過程中透過鏡頭去看這些建築時,竟深深為美麗的傳統所著迷。不同於現代到處林立的西式建築, 中國傳統建築處處表現出人為空間與大自然的調和;傳統建築以木架構為主,在建築元素表現上工匠的巧思隨處可見,即使是一扇窗、一根柱,看起來雖平凡無奇,組合起來卻給人一種獨特感覺。

中國的傳統建築不僅僅具有遮風雨功能,其實它本身就是一種精緻的藝術。 在這之後我也參加過古蹟研究社團、還因為參加社團跟著林衡道老師南征北討,或是自己利用假日到處拍照,在那個數位相機還未出現的年代我就已經拍了上千張的幻燈片。反而是在開始使用數位相機後因為工作的關係稍微沈寂下來。雖然不再像年輕時那麼瘋狂,還是習慣每到一處傳統建築就會拍一些相片回來。 這些幻燈片現在靜靜的放在檔案櫃裡已經很久不見天日了,而我新拍的這些數位相片也數量很多,需要認真整理。

這次因為分享峇里島遊記而成立 部落格,心想如果只放了那麼一千零一篇文章,那也太單調了,因此把我以前收集的資料以及圖片重新整理在這裡做系列的發表,希望能夠讓更多人對在台灣的中國傳統建築有些基本認識。 此後我將開始針對中國傳統建築的各單元分門別類加以介紹,每次針一個建築單元做一簡短說明並配上相關圖片,希望能幫助各位讀者和我一樣開始欣賞傳統建築之美。

下一篇:前方南後方北-有關中國傳統方位的觀念

標籤:

古建築

訂閱:

意見 (Atom)